フェミニストの先駆者を育てた’70年代日本女子の熱狂 《ロックな記者人生③》

ロックとフェミニズム。この2つが、ザ・ランナウェイズを通して見ると、意外に近いんです。僕個人の東日本大震災当時の体験も絡めてご紹介します。

女子の女子による女子のための映画

外出中に突然、生理が始まった少女の足を血が流れ落ちる。ドキっとするシーンから映画「ランナウェイズ」は始まる。女子の女子による女子のための物語が始まるよ!という宣言だろう。

舞台は’70年代半ばのアメリカ。平均年齢16歳の女子5人による、実在したロックバンド「ザ・ランナウェイズ」を描いている。女子だけで結成するガールズ・バンドの走りだ。現実をすべて反映してはいないが、そのストーリーは…

ガーターベルトの下着姿がステージ衣装

ボーカルのシェリー・カーリーは16歳。悪徳プロデューサーに(当時としては)下品な歌詞を押しつけられ、最初は「そんなの歌えない…」と恥じらう。だが「男を挑発しろ!」とけしかけられ、大胆な衣装を自ら考え出した。コルセットにガーターベルトの下着姿。ステージに立ち「チェリー・ボム!」と、代表曲の歌詞を叫ぶ。その扇情的な姿に、当時の中学生男子たちは見事に挑発された。僕もその一人だ。

ところが意外や、彼女たちを最も熱烈に支持したのは女子、それも日本の女子たちだった。映画でも描かれている。母国アメリカでは評判が今イチだったが、ツアーで訪れた日本でファンの少女たちが押し寄せ熱烈歓迎。あまりの激アツぶりにメンバーたちがビビってしまうほどだった。ザ・ランナウェイズは日本で人気に火が付いた。’70年代日本女子が真価を見出したのである。

映画「ランナウェイズ」サウンドトラックCDのケース

セクシー女性が少女たちにウケる現象

セクシーさを全面に出した女性が少女たちにウケる事例は他にもある。よく知られるのは、ピンク・レディー。

彼女たちの衣装やダンスも当時なかなかに際どかったが、最も熱烈なファンは小学生女子だった。「ペッパー警部」「S・O・S」「渚のシンドバッド」などの大ヒット曲を、振り付けをそっくりまねて小学校で踊っていたという当時小学生の女性は多いはずだし、その姿にクラスで見とれていたという当時小学生の男性も多いはずだ。奔放に見える姿が、あこがれを生むのかもしれない。

“セクシーお姉さん”より革ジャンの“姉御”

もっとも、ザ・ランナウェイズの女子人気を支えたのは“セクシーお姉さん”シェリー・カーリーだけではない。むしろ、革ジャンでキメたギターの“姐御”ジョーン・ジェットではないか? 実は映画もジョーンの方が主役と言える。

ロック大好きなジョーンだが、当時は女子がロックバンドをやるなんてほとんど考えられなかった。でも何がいけないの?「女子だってロックがしたい!」と、ジョーンはロック好きの女子を仲間に誘い始めた。後にバンドが歌う「I wanna be where the boys are」という曲には「男の子のいるところに私もいたい、同じように戦いたい、同じように愛したい」という歌詞がある。恋愛を歌うようでいて、「男子に負けるもんか」という“姉御”の強い意志を感じる。

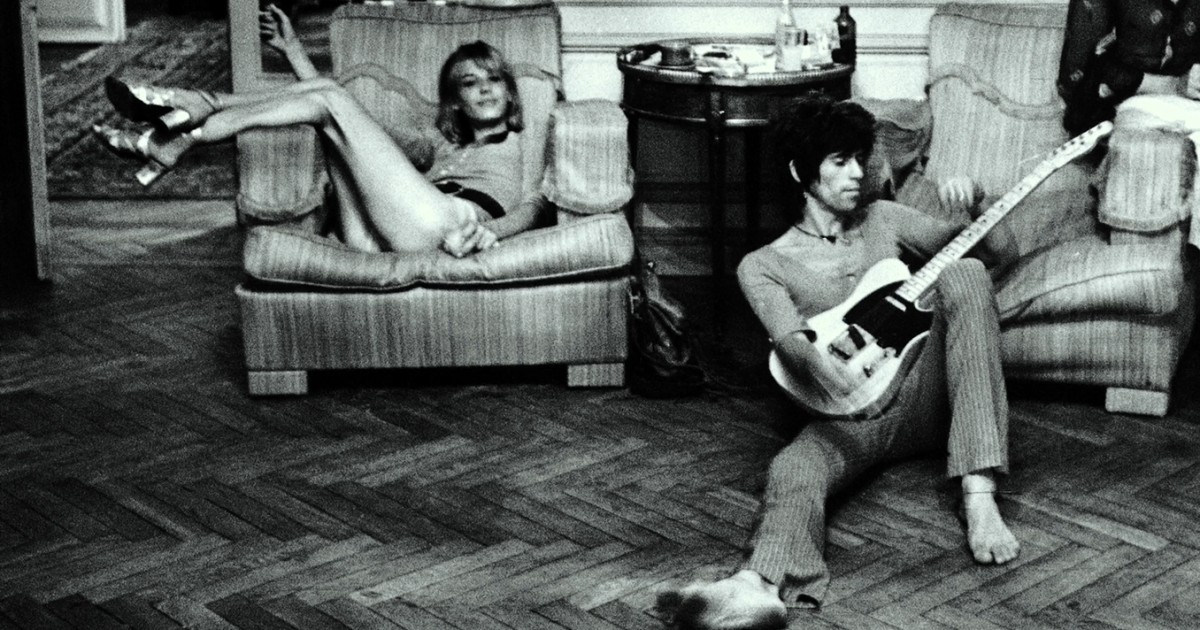

映画で描かれるジョーンとシェリーの出会いが印象的だ。バーにたたずんでいるシェリー。その雰囲気にジョーンは強烈なスター性を感じてバンドに誘う。運命の出会いだ。ビートルズのジョンとポール、ローリング・ストーンズのミックとキースを連想する。偉大なロックバンドは、奇跡の出会いから始まる。

サントラCD裏面のジョーンとシェリー(映画の役者)

シェリーの人気突出からバンド崩壊へ

ボーカルはバンドの“顔”。バンド成功の鍵を握る。自然と人気も集まる。しかし、ハイティーンばかりのメンバーの間で、シェリーの人気が突出すると、どうしてもひずみが生まれる。

ジョーンは何とかみんなをまとめようとするが、ロック色を強めたいメンバーたちと、多少「色物」と見られても構わないというシェリーの間でさらに溝が深まる。とうとうシェリーは脱退。その2年後、バンドは空中分解する。

映画公開は東日本大震災と重なる

この映画の日本初公開は2011年3月12日…そう、東日本大震災の発生翌日だ。あの時、僕は東京・渋谷のNHKでくすぶっていた。これだけの甚大な災害が起きているのに、当時いたニュースの制作部門では経験もなく、役に立たない。ただ職場内にいるだけの存在。現場へ取材に出られれば少しはお役に立てるのに…

前回の《ロックな記者人生②》で書いたレディー・ガガの「ボーン・ディス・ウェイ」も、この頃リリースされた。プロモーション・ビデオがBS朝日の番組「ベストヒットUSA」で紹介されるのを自宅で見た。あの巨大災害のさなかにそれを見ていられたこと自体、僕がいかに職場で無用だったかを物語る。テレビ画面には、L字型の表示で計画停電の情報がずっと流れていた。原発事故で電力がひっ迫したころだ。ガガのあの曲を聴くたび、僕はL字情報を思い出す。

そして同時期に日本で封切られた「ランナウェイズ」。仕事の帰りに渋谷の映画館で見た。職場ですることがなかったから。鬱屈した僕の焦燥感をぶつけるにふさわしい映画だった。バンドのメンバーたちのいさかいと葛藤に感情移入した。ザ・ランナウェイズを聴いていた、ロック覚えたての中学生時代の記憶が蘇った。

“姉御”の復活

バンドを抜けたシェリーはぱっとしなかったが、後に自伝を書く。それが映画の原作となった。だが主役はやはりジョーンだ。

“姉御”はバンド解散後も終わらなかった。見事に復活を果たす。3人の男性メンバーを募り、新バンド「ジョーン・ジェット&ザ・ブラックハーツ」を結成。最初の曲「アイ・ラブ・ロックンロール」が7週連続で全米1位に輝いた。その後も音楽活動を重ね、彼らは2015年にロックの殿堂入りを果たす。

日本女子の熱狂が 女性を支える先駆者を育てた

「ロックバンドは男のもの。女子はグルーピー」という意識がはびこっていた半世紀前。世間の価値観に先駆け、いち早くガールズ・バンドを結成したジョーン姐さん。現実にも姐御肌だったようだ。バンドの稼ぎをピンハネしていた悪徳プロデューサーと掛け合い、金を取り返して当時のメンバーに配ったという話がある。

バンド解散後に自分のソロデビュー曲を出そうとしたが、アメリカで主要レーベル(レコードやCDの製作部門)に断られたため自主レーベルを設立。女性アーティストとして初めてのことだった。

パンクバンドの女性ボーカルがレイプされ殺害される事件が起きた際は、パンクバンドのメンバーらと共同してアルバムとシングルを出し、売り上げを捜査費用に寄付。テレビにも出演して情報提供を呼びかけた。後に容疑者が逮捕され有罪判決を受けている。

パンクとフェミニズムを融合させた「ライオット・ガール」ムーブメントのアーティストたちとも関係が深く、バンドの一つをプロデュースしている。ジョーンを慕うライオット・ガールたちも多く、中にはリスペクトとして、かつてのヒット曲「チェリー・ボム」をカバーしたバンドもある。

こうしてみるとジョーン姐さんは、女性の権利を守り差別や不平等に反対する「フェミニズム」の先駆者の一人と呼べるのではないか? そして「ザ・ランナウェイズ」はバンド名の通り、一瞬のうちに時代を走り抜けたガールズ・バンドの先駆者だ。彼女たちに真っ先に目をとめ、熱烈に支持した‘70年代日本女子の慧眼(けいがん)があったからこそ、ジョーンはバンド解散後にチャンスをつかむことができ、後の様々な活動の原動力となった。

つまり、フェミニズムの先駆者ジョーン姐さんは、それとは意識していなかっただろうが、日本女子の熱狂に育てられた、という側面もあるように思うのだ。

…ちょっと言い過ぎでしょうか?

「チェリー・ボム」をはじめ14曲を収めた映画のサントラCD

この配信の元になった原稿は、ミュージック・マガジンの去年12月号に書いています。ですが、このところ「フェミサイド」「フェミ〇〇」などとフェミニズムに関する発言・投稿が賛否両面から目立つので、その連想で思うところを大幅に加筆し再構成しました。ですから元の原稿とはまったくの別物に仕上がっています。

内容についてのご意見ご感想を、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどに投稿して頂けると、取材執筆の励みになります。どうぞよろしくお願い致します。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績